- 積木と子どもとの出会いのタイミングは様々です。

出産祝いや1歳のお誕生日でいただいたり、サンタさんからのプレゼントだったり。 弟や妹が生まれ、3歳くらいになって、一緒に遊ぼうと思って、あるいは小学校に入る入学祝いだったり。 -

- 積木はなぜ必要なのでしょうか・・・。

それは、たとえて言えば、小学生にとっての「鉛筆はなぜ必要か」と同じです。何を考えても、 頭の中にあることを目に見える形にするには、紙と鉛筆がなければ目に見えるかたちにはできませんね。

鉛筆は、子どもにとって、勉強にも 日常生活にも欠かせない道具。

積木は、そんな鉛筆と同じ役割を果たします。

「積木は、子どもがあらゆることを考えるために必要な道具」なのです。

見たものを形にする。想像したものを形にする。美しいものを見たくなったら形にする。

人形遊びの小道具が足りなくて積木を何かに見立てる。

積木で汽車の遊びの町や駅を作る。そして積木で出来たものに満足し、また想像力を膨らませる。

積木がなければ、子どもが考える遊びが出来ない。

つまり、言い替えると考える力が育たない。

それくらい、子どもの成長にとって必要な道具であり、遊びなんです。

-

- では、どの年齢の子どもたちにとって積木は、楽しいのでしょう?

積木遊びが、1歳からでも3歳からでも、

5歳からでも7歳からでも楽しい理由。

積木によって想像力をかきたてられるのは、

どの年齢も同じだからです。

それぞれの年齢と時期にそれぞれのインスピレーションがある。

だから大人だって積木によって、

創造力がかきたてられる時がある。 -

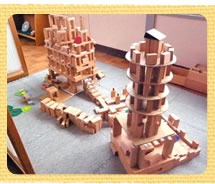

- 積木遊びは7歳からは7歳なりの高度な遊びの展開をします。

それに見合った積木がそれなりにちゃんとあるわけです。

積木遊びには、最適な積木選びをするためのアドバイスが必要です。

カルテットの仕事はいわば「積木ソムリエ」。

それぞれの子どもたちと家庭にあった積木選びのお手伝いをこれからも続けたいと思っています。

1838年、幼児教育の祖フレーベルは、世に存在するもの全てを表現する子どものための「道具」として、積木を考案しました。 以来200年近い歴史を持つ積木遊び。その間に積木遊びは広がり、今では見かけを模倣しただけの積木も氾濫していますが、 よい積木は教育と歴史、哲学の重みを理解するメーカーやマイスターたちの手によって1個1個丁寧に、脈々と作り続けられています。

- 小さな子どもは積木を崩すのが大好き。「せっかく積んだのに!」と怒らないでくださいね。

これは「崩す」=「破壊」ではないのです。子どもは崩す体験・見たり触ったり、なめてみたり、

重さや感触、固さなどを五感を総動員して、その積木の性質を確かめてみるのです。(探索行動)

だから崩す体験はとても大事、「積木遊びの力の土台」になります。

確かめてみたら、今度は数ピース積んでみる、並べてみる行動が始まります。

![]()

最初は大きい積木、少ないピースで十分です。

いきなりたくさんのピース数を与えてしまっては「積む」という体験が尊重されません。

ですから、16~50ピースの積木のセットの中から6~10ピースほどの量をとって

遊ばせてあげてください。

![]()

積み木を積み始めるのはだいたい12ヶ月くらいから。

1~2歳の子でも扱いやすい、大きい基尺(=5cm~4cm)のものから用意してあげましょう。

-

5cm、

5cm、 32

32

“入れ子”としての出す・入れる遊びから始まり、積み重ねる遊びへ…。 長く使っていただける積木、他の積木と組み合わせられる積木としてご紹介しています。

リグノ

ネフ社(スイス)

販売価格(税込): 40,700 円

-

5cm、

5cm、 16

16

45度ずらすとピタッとはまり、積み上げやすくなっています。

ネフスピール

また、崩したり、動かしたりするのに最適な動的な積木です。

ネフ社(スイス)

販売価格(税込): 22,000 円

-

4cm、

4cm、 44

44

適度な大きさで、ブナとカエデを使った無垢の積木。にぎってもなめても安全・安心です。

アルビスブラン積木(小)

木のぬくもりが赤ちゃんを和ませてくれるでしょう。

アルビスブラン社(スイス)

販売価格(税込): 26,400 円

-

4cm、

4cm、 28

28

適度な大きさ、ピース数も最低限揃ったお手ごろセット。

BLOCKS スターターセット・小

後から、他の積木を買い足すことのできる基尺の積木のなかで最もお得なお値段です。

セレクタ社(ドイツ)

販売価格(税込): 6,380 円

詳しくは

詳しくは